Forenübergreifende Diskussion zum Abdecken von Flüssigkeiten etc.Es geht also auch forenübergreifend, ein solches Thema zu diskutieren!

Wie eigentlich zu erwarten, kommen dabei eben mehr Informationen zusammen, als wenn die Diskussion auf eines der Foren beschränkt bleibt.

Gut so, und wer sich für das Thema wirklich interessiert, nimmt auch die kleine Mühe auf sich, mal in die Nachbarforen zu schauen.

Im eusozial hat Frank Mattheis nun eine gewisse

Ausweitung des Themas vorgebracht:

hier.

Er weist auf die

Gefahr für Bodennester durch Überflutung hin. – Wie weit da bei einem normalen Regen Gegenmaßnahmen der Ameisen eine Rolle spielen, sei dahingestellt.

In einem Punkt allerdings muss ich Zweifel anmelden. F. Mattheis schreibt:

Manche holz- und baumbewohnende Arten haben völlig andere Möglichkeiten entwickelt, mit Wasser und Überflutungen im Nest bzw. in Nestnähe umzugehen. Leptothorax können Wasser zB. im Kropf aufnehmen und außerhalb des Nestes ausspeien.

Ich fürchte, dass da eine Verwechslung vorliegt. Das „Trockenlegen“ eines Nestes durch „Austrinken“ wurde m. W. bisher

nur an vier tropischen Arten beschrieben:

(1)

Tetraponera binghami (Pseudomyrmecinae) und

(2)

Cataulacus muticus (Myrmicinae) aus Malaysia. Beide sind Bewohner von Internodien lebender Bambusstämme.

Die

Tetraponera nehmen eingedrungenes Wasser in den Kropf auf und speien es am Nesteingang wieder aus.

http://antbase.org/ants/publications/9505/9505.pdf Die

Cataulacus trinken das Wasser und scheiden es über Malpighi-Gefäße („Nieren“) und den After wieder aus. Lustiger Titel: “Communal peeing“. (Maschwitz & Moog (2000): Communal Peeing: a new mode of flood control in ants. Naturwissenschaften 87: 563-565)

(3 und 4)

Cladomyrma dianae und

Cladomyrma maschwitzi (Formicinae) leben in Domatien von Pflanzen aus der Macaranga-Verwandtschaft. Sie nehmen Wasser in den Kropf auf und speien es wiederum am Nesteingang aus.

J. Moog et al., Flood control by ants: water-bailing behaviour in the south-east Asian plant-ant genus Cladomyrma Wheeler (Formicidae, Formicinae), Naturwissenschaften, 1997, 84, 242–245.

Eine aktuelle Übersicht findet sich hier:

https://www.researchgate.net/publicatio ... aldameisen Überlebensstrategien von Regenwaldameisen - Wasser im Überfluss. Von Prof. Dr. Ulrich Maschwitz, Dr. Joachim Moog, 2015

Bei

Leptothorax-Arten ist mir so ein Verhalten nicht bekannt (ich habe über Jahrzehnte mit diesen Tieren gearbeitet). In den Nestern (morsch-weiches Holz in toten Ästchen bzw. Borke am Boden) sammelt sich kein Wasser an; es wird rasch von dem Holz aufgesogen. – Literatur oder gute Bild-Dokumentation des „Trinkens und Ausspeiens“ bei

Leptothorax wäre erwünscht,falls daswirklich vorkommt!

Wohl aber tragen

Leptothorax- und

Temnothorax-Arten jede Menge Partikel aller Art ein, z. B. um Spalten in den Nestwandungen abzudichten (gegen kleine Eindringlinge, Zugluft, Austrocknung usw.). Die Verhaltenselemente „

Suche nach geeignetem Material, zum Nest tragen, an der vorgesehenen Stelle deponieren“ beherrschen sie jedenfalls perfekt:

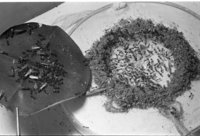

- Leptothorax acervorum

Zwischen Deckel und Gipsboden in einer Petrischale haben die Tiere einen Ringwall um ihren Nestbereich aus Sand gebaut,

der aus der Arena hoch getragen wurde. Die Schale war mit schwarzem Papier abgedunkelt.

- Temnothorax unifasciatus

Diese

T. unifasciatus (früher auch

Leptothorax unifasciatus) zogen es vor, ihr Nest unter der Papierabdeckung zu bauen.

Auch sie haben dazu viel Sand aus der Arena herbeigetragen.

- Temnothorax unifasciatus

Ein Naturnest derselben Art in einer Steinspalte. Der Ringwall wurde aus "Debris", allerlei Partikeln aus der Nestumgebung,

hergestellt. Der Deckstein ist hier abgenommen. (Die Bilder wurden bereits in verschiedenen Foren gezeigt).

Erdbewohnende Arten vertragen ja bekanntlich Überflutungen (z. B. bei Hochwasser in Niederungen) über etliche Tage: Die Nestoberfläche wird abgedichtet/zugebaut, oder einfach zugespült, in den Gängen und Kammern bilden sich Lufttaschen, in denen die Ameisen überleben. Irgendwelche trockenen Partikel zum "Aufwischen" dürften die Tiere nach einem üblichen Regenfall kaum vorfinden.

Bei höheren Temperaturen und langsam steigendem Grundwasser ziehen

Myrmica spp. aus und flüchten auf höhere Pflanzenteile; dazu gibt es etliche Berichte.

Fehldeutungen kommen vor, sogar bei Koryphäen. So erwähnen Banschbach et al. (2006, S. 464), dass Hölldobler & Wilson (1990, The Ants) die Deutung des “debris dropping” von

Aphaenogaster als Werkzeuggebrauch durch Fellers & Fellers (1976) zurückwiesen, mit dem Hinweis, dass das seit Wheeler (1910) bekannte so häufige Abdecken von Flüssigkeiten in Nestnähe dem Schutz der Ameisen vor Ertrinken oder Festkleben diene. Doch laut Banschbach et al. ist es für diese Funktion ja nicht erforderlich, dass die Partikel ins Nest zurück getragen werden. Genau dies aber ist nun bei

Aphaenogaster spp. nachgewiesen!

MfG,

Merkur